(一)新质生产力的由来

新质生产力(New Quality Productive Forces),是2023年9月习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提出的重要战略概念,标志着我国经济发展进入质量变革新的阶段。

2023年9月7日,习近平总书记在东北全面振兴座谈会上明确提出要以新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业为重点培育新质生产力。同年12月,中央经济工作会议指出要以科技创新引领现代化产业体系建设,不断推动产业创新,要求以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。

2024年中央政治局集体学习将发展新质生产力确立为推进高质量发展的战略任务,政府工作报告也将其纳入现代化产业体系建设的重点,与此同时二十届三中全会提出要健全因地制宜发展新质生产力体制机制。新质生产力在2024年末获得广泛认可,先后入选“中国媒体十大流行语”“中国国际传播热词”及汉语盘点年度国内词。

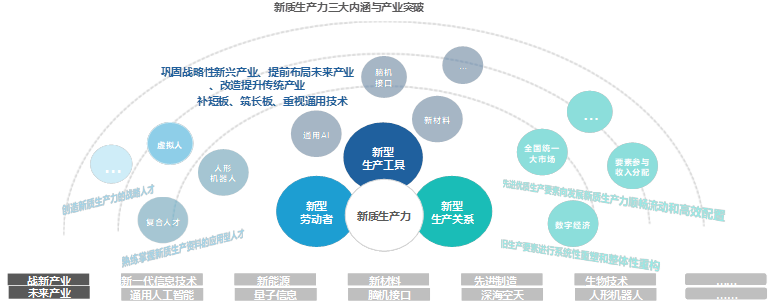

(二)新质生产力的内涵

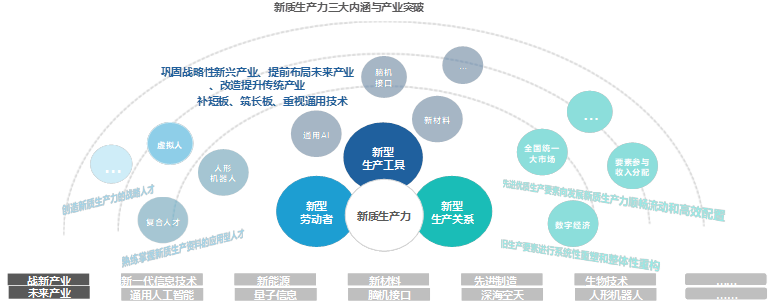

何谓“新质生产力”?新质生产力“由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵,以全要素生产率大幅提升为核心标志,特点是创新,关键在质优,本质是先进生产力”。

对于新质生产力的内涵,有学者将其概括为“三新”:

其一,“新制造”。涉及新能源、新材料、新医药、新的制造装备和新的信息技术五个领域,但要称得上是“新质生产力”的概念,不是那些普通的科技进步、不是边际上的改进,而是要有颠覆性的科技创新。

其二,“新服务”。服务成为生产力的重要构成是社会分工深化的结果。新生产力需要有新服务,这个服务的重点在于镶嵌在全球产业链、供应链当中,对全球产业链具有重大控制性影响的生产性服务业。

其三,“新业态”。培育新业态的核心是推动产业变革,是产业组织的深刻调整,有两个关键推力:其一,全球化,新业态的形成要与全球潮流连在一起,形成国内国际双循环相互促进的新格局,要坚定不移推进制度型开放,促进形成新发展格局。其二,数字化。产业互联网不仅是国内产业的互联网,还包括国际国内的产业互联网。产业互联网有两种:一种是一个企业集团、一个大型制造企业从设计、市场、信息、销售信息到开发、制造、物流一体化的数字系统,这是一个个企业的产业互联网,是一个企业制造业的工业自动化。

但是市场正在发展的是另一种产业互联网,是依托互联网平台和各种终端,将触角伸到全世界的消费者,根据消费者的偏好实现小批量定制、大规模生产、全产业链贯通、全球化配送,在这样的平台上集聚了几百家提供生产性服务的研发设计、金融保险、物流运输等企业,几千家的制造业企业,以及上万家各种原材料供应商,这些企业用数字系统进行了全面贯通,依托产业互联网平台,形成了以客户为中心的全产业链紧密协作的产业集群,真正实现了以销定产、以新打旧、以快打慢。

这样的产业互联网,中国有那么一批,这样的平台放在哪一个城市,哪一个城市因此会获得几千亿、上万亿的销售值,几千亿、上万亿的金融结算,以及物流和其他各种服务,就变成金融中心、贸易中心、服务中心。所以谁掌控未来产业互联网全球的平台,谁就是“三中心”莫属。

总之,以战略性新兴产业和未来产业为代表的新制造,以高附加值生产性服务业为代表的新服务,以及以全球化和数字化为代表的新业态,形成的聚合体就是新质生产力。

(三)新质生产力的时代特征

人类社会发展历经四次科技革命,跨越蒸汽机时代、电气化时代和信息化时代,来到“智能化和绿色化”的新质生产力时代。相较于传统生产力,新质生产力具有数字化、创新驱动、绿色化和全球协同四个特征,是以智能技术和绿色技术为代表的新一轮技术革命引致的生产力跃迁。

1.数字化

新一代数字技术,如AI、云计算、大数据、物联网、人工智能等数字技术催生新产业向传统产业全方位渗透与融合。数字技术与产业技术、数字经济与实体经济深度融合,大数据、AI等数智化产品成为重要的生产资料,生产数字化使得生产进程更加高效、精准且可控。

2.创新驱动

新质生产力强调以科技创新为引领,通过不断的技术突破和模式创新,驱动生产力跨越式提升,并摆脱传统经济增长方式和生产力发展的路径。

3.绿色化

面对日益严峻的环境问题,新质生产力推动新能源技术、节能技术、碳捕获、碳封存技术等低碳技术突破,并将低碳技术实现转化,倡行清洁生产、循环经济等绿色发展范式,助推经济社会发展与生态环境的和谐并济。

4.全球协同

在全球化的背景下,新质生产力的发展离不开国际的合作与交流。通过跨国合作、技术共用、市场互联等形式,促进全球范畴内资源的优化配置与创新发展。

(四)如何发展新质生产力

新质生产力对现代社会的影响具有广泛性和革命性,在新一代技术与数据要素共同作用下,新业态、新模式不断涌现,传统产业重塑变革持续推进。未来,国有平台企业需从社会迭代、产业升级、科技支撑和发展落地等多个视角出发,综合施策、协同推进新质生产力。

1.从社会迭代视角,打造“四新”发展新质生产力

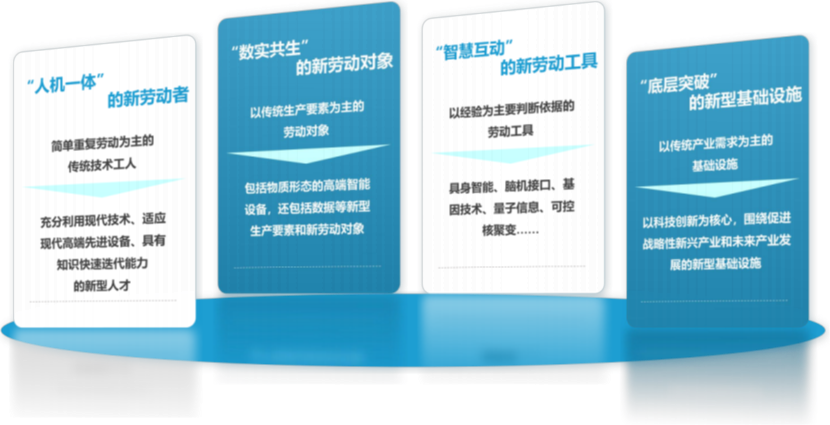

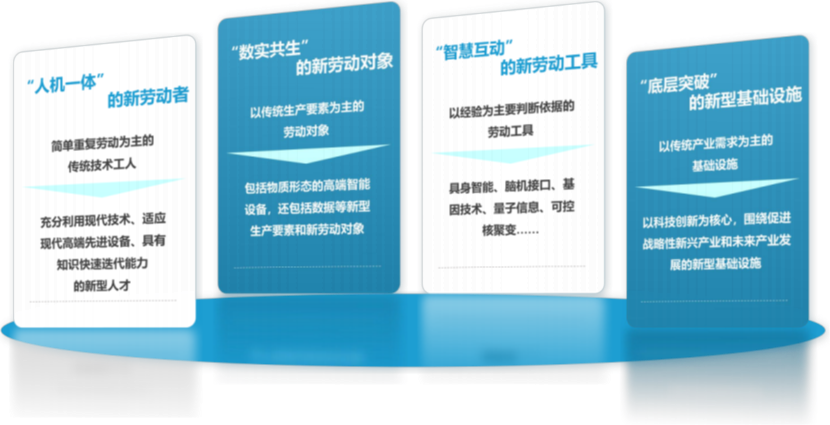

新质生产力推动社会迭代,通过实现人机一体、数实共生、智慧互动和底层突破,进而迭代出新能力。这一过程中,新质生产力不仅改变了生产方式,更深刻影响了社会结构、生活方式和思维方式,推动了社会的全面进步。

从社会迭代的视角来看,新质生产力是科技创新起主导作用的生产力,是符合高质量发展要求的生产力。科技创新的发展需要借助“四新”来实现,即“新劳动者、新劳动对象、新劳动工具和新型基础设施”。

1) 新劳动者

不同于传统以简单重复劳动为主的普通技术工人,参与新质生产力的劳动者是能够充分利用现代技术、适应现代高端先进设备、具有知识快速迭代能力的新型人才。

2) 新劳动对象

新质生产力相适应的劳动对象,不仅包括物质形态的高端智能设备,还包括数据等新型生产要素和新劳动对象。

3) 新劳动工具

新质生产力相匹配的新劳动工具是推动生产力发展的重要力量,它们不仅代表了技术的革新,更是产业升级和经济社会发展的关键因素,如具身智能、脑机接口、基因技术、量子信息、可控核聚变等。新劳动工具作为劳动资料的重要组成部分,展现了高科技、高效能的特点,是推动新质生产力发展的关键动力。

4) 新型基础设施

新型基础设施作为新型劳动资料,具有高科技、高效能、高质量等特征,是新质生产力的重要组成部分,是推动新一轮科技革命和产业变革的关键支撑。新型基础设施包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施,是新技术、新生产要素在社会经济领域流动传输的物质基础,是新产品、新业态、新经济萌发和成长的重要支撑。

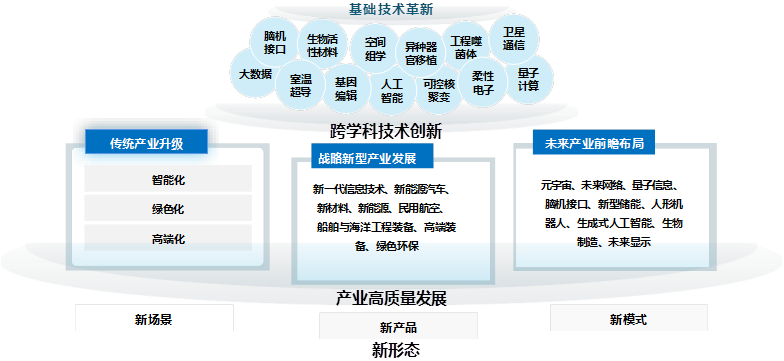

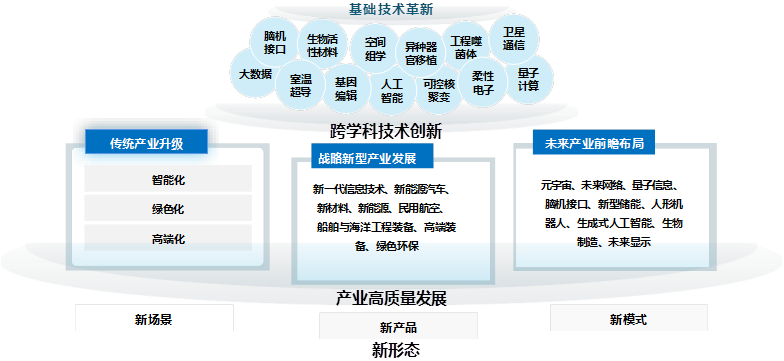

2.从产业升级视角,借助技术创新推动产业转型

从产业升级视角看,新质生产力强调通过广泛应用新技术、新材料、新能源、新工艺等创新手段,使生产过程和产品本身产生质的飞跃,实现产业深度转型升级。这种产业升级不仅体现在传统产业的改造升级上,如通过技术赋能提高传统产业的生产效率和产品质量,还体现在新兴产业的培育和发展上,如人工智能、大数据、云计算等新兴产业的快速发展。

1) 智能化、绿色化、高端化推动传统产业升级

智能化、绿色化、高端化是传统产业升级的重要路径,它们相互促进、相互支撑,共同推动传统制造业向高质量发展阶段迈进。

智能化:智能化是传统产业升级的重要方向之一。通过引入数字技术、人工智能等先进技术,推动制造业由“制造”向“智造”跃升。这包括形成智能制造生产工艺、实现生产流程自动化和智能调度等。智能化转型不仅提高了生产效率,还使得生产更加灵活和精准,有助于企业快速响应市场需求变化。

绿色化:绿色化转型是传统产业升级的必然趋势,传统制造业要借助绿色技术创新成果形成绿色制造。绿色化转型旨在创建绿色产业链,推动生产制造方式绿色转型,降低能耗、节约资源。

高端化:高端化转型是提升传统产业实力和产品竞争优势的关键。从战略维度上,传统产业一是要抢占智能制造制高点,通过工业互联网、数字孪生等技术重构生产模式,打造柔性化、服务化制造体系;二是要布局先进制造新赛道,在精密加工、特种材料等领域形成技术先发优势。从能力维度上,传统产业应重点培育三大核心能力,即基于工业大数据的智能决策能力、跨领域技术融合创新能力和全生命周期质量管控能力。

2) 跨学科技术创新发展战略性新兴产业

截至目前,我国共形成了66个国家级战略性新兴产业集群,涵盖了人工智能、智能制造、高端装备、新型功能材料、生物医药、节能环保等领域。面向未来,我国需大力发展发展集成电路、高端装备、新一代信息技术、工业软件、人工智能、生物技术、新能源、新能源汽车、新材料等科技含量高、带动作用大的战略性新兴产业。

而跨学科技术创新是战略性新兴产业发展的基础和动力,通过打破学科壁垒、重构知识体系,实现技术轨道的跨越式融合与创新生态的重塑,催生全新的产业形态。

跨学科技术创新的实现一是要构建"政产学研金介用"七位一体创新联合体,建立跨学科创新联盟;二是要加快平台载体建设,打造前沿交叉研究平台,形成跨学科创新的“基础设施”;三是要建立容错机制、成果共享机制、知识产权协同管理机制,为跨学科创新提供制度保障。

新质生产力产业升级视角下,跨学科技术创新对战略新兴产业发展具有不可替代的作用。未来,应进一步加强跨学科技术创新的力度和深度,推动战略新兴产业持续健康发展,为构建现代化产业体系提供有力支撑。

3) 前瞻性布局未来产业

未来产业方向清晰:目前未来产业主要包括未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向。国家正在推动国家制造业转型升级基金、国家中小企业发展基金等加大投入,同时引导地方设立未来产业专项资金,探索建立风险补偿专项资金,优化风险拨备资金等补偿措施。

实施未来产业启航行动:在六大未来产业方向指引下,国资央企需要超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业,加快打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。

产业升级视角下,新质生产力推动产业链呈现出新场景、新产品、新模式的新形态。

新场景:新质生产力的出现和发展,将推动产业链向更高层次、更宽领域拓展,形成一系列全新的应用场景。这些新场景将基于新技术、新业态和新模式,为传统产业带来颠覆性的变革。此外,随着物联网、大数据、人工智能等技术的深度融合,智慧城市、智慧医疗、智慧教育等新兴领域也将不断涌现,为产业链注入新的活力。

新产品:新质生产力的发展将催生一系列新产品,这些产品将基于技术创新和产业升级,满足市场的新需求。例如,在新能源领域,随着电池技术的突破和储能技术的提升,将涌现出更高效、更环保的能源产品。在生物技术领域,基因编辑、合成生物学等前沿技术的突破,将推动生物医药、生物制造等产业的快速发展,形成一系列具有颠覆性的新产品。

新模式:新质生产力发展将推动产业链向更高效、更灵活、更可持续的方向发展,形成一系列新模式。这些新模式将基于技术创新和产业升级,重构产业链的价值链和供应链。新质生产力所代表的技术创新不仅将体现在生产工艺的改进和效率的提高,更体现在产业结构的优化和产业链的完善。

3.从科技支撑视角,大力发展创新技术发展新质生产力

从科技支撑的视角来看,新质生产力具有以下特点:

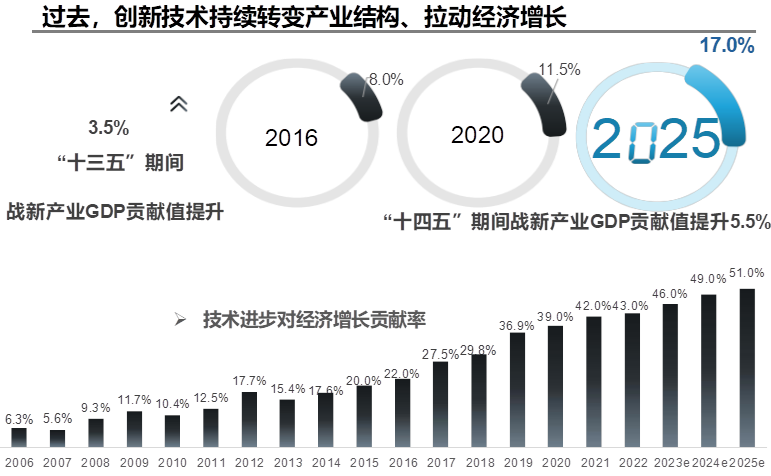

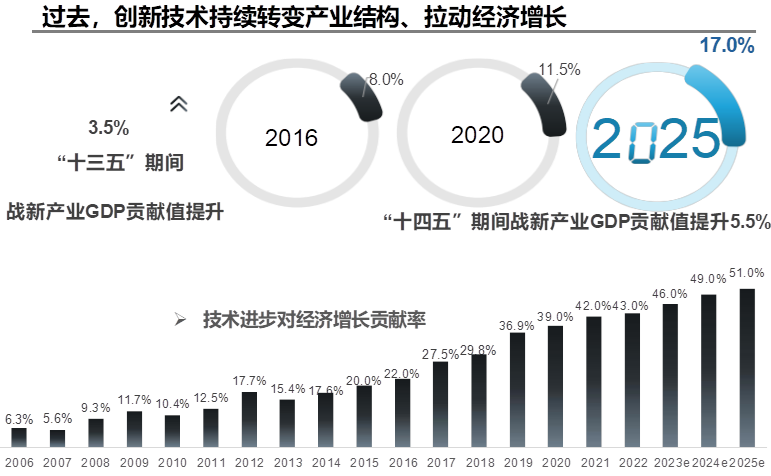

含“新”量占比持续提升:新质生产力的发展依赖于科技创新,随着现代科学技术的进步速度远超摩尔定律的想象与定义,新质生产力能够在其驱动下实现跳跃式、跨越式发展。

新老替换加速完成:新质生产力以科技创新为支撑,能够防止对资源和能源的过度使用,减少对生态环境的过度干扰,走资源能源节约型和环境友好型的可持续发展道路。

2016年,我国战新产业增加值占GDP的比重达到8%;2020年,我国战新产业增加值占GDP的比重达到11.5%,增长3.5%;十四五末我国战略性新兴产业增加值占GDP的比重目标是超过17%,比十三五增长5.5%。十四五末,广州市战略性新兴产业增加值突破1.2万亿元,占全市GDP比重达到35%左右;上海市战略性新兴产业增加值占全市生产总值比重达到20%左右;山东省战略性新兴产业增加值占GDP比重达到18%以上。

4.从发展落地视角,综合施策协同发展新质生产力

新质生产力通过创新能力提升、传统产业升级以及新兴产业和未来产业的布局,有效推动了战新产业的发展。

新质生产力的发展在2024年取得了显著成效,具体表现为创新能力加快提升、传统产业加快升级、新兴产业加快发展以及未来产业加快布局。这些成效为战新产业的发展提供了强有力的支撑。在创新能力方面,我国统筹用好各类资金,支持重大科技基础设施等建设及老旧设备更新,为科技创新与产业创新融合发展创造了更好条件,发明专利授权量和技术合同成交额保持快速增长。

同时,传统产业通过深入实施制造业核心竞争力行动计划,不断向高端化、智能化、绿色化发展,取得了新成效。这为战新产业提供了坚实的基础和广阔的发展空间。例如,制造业技改投资的快速增长,明显快于全部投资增长,显示了传统产业在转型升级方面的积极态势。

在新兴产业方面,我国深入实施国家战略性新兴产业集群发展工程等一系列工程,推动了高技术制造业的增加值快速增长,明显快于规上工业增长。这显示了新兴产业在战新产业发展中的重要作用。此外,未来产业也通过支持人工智能、生物制造等领域新场景建设,为战新产业的发展注入了新的活力。

|

|

微信公众号:

微信公众号: