(一)房地产大开发时代已经结束

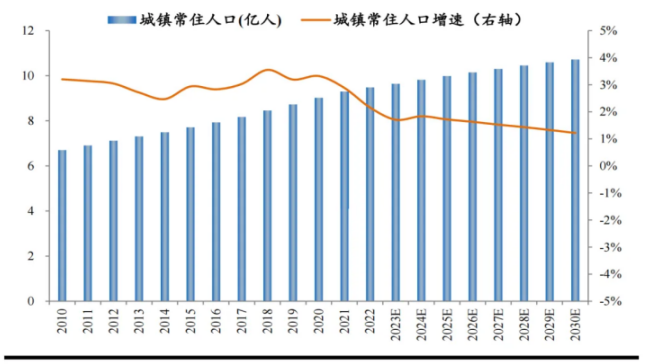

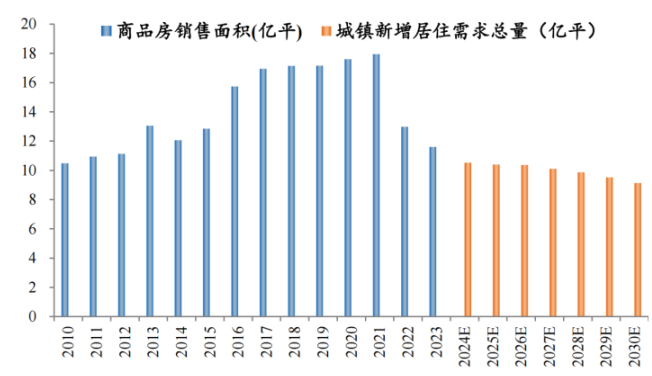

房地产过去30年的繁荣建立在人口红利和城镇化快速推进的基础上。现在这两个基础都在弱化,房地产不可能再重现从前的高增长。房地产大开发时代落幕,进入存量房主导时代。

从长周期看,房地产业已经告别了以高需求、高投入、高增长为特征的高速扩张时代,进入了总体上供大于求的运行时期。未来一系列中长期运行的基础影响因素包括城镇化发展、人口增长与结构等,都将对房地产市场产生深刻的影响,市场正在寻求新的运行平衡。

1.新型城镇化下,房地产投资增速将持续放缓

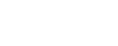

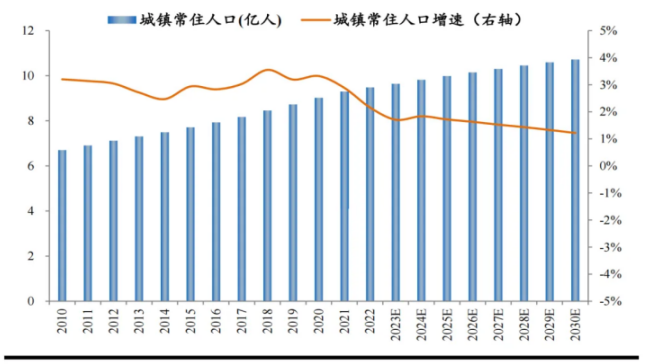

截至2024年末,我国常住人口城镇化率为67%,连续第四年新增城镇化率低于1个百分点,标志着我国城镇化发展基本告别高速增长阶段,逐步转向高质量发展阶段。2011~2020年,我国城镇化率平均每年增长1.4个百分点,2021~2024年,城镇化率平均每年增长0.8个百分点,新增城镇化率下了一个台阶。受其影响,自2022年起房地产投资首度出现负增长,房地产市场总需求开始下降。这既有周期性因素的影响,也是供求关系发生重大变化的效应。

2.中长期人口结构性变化将降低社会住房总需求

根据联合国2024年最新测算,预计到2030年,我国总人口将下降到13.98亿人。按照人口结构迭代关系,届时购房适龄人群占总人口比重将下降到40%以下,这意味着适龄购房的年轻人群体减少,房地产刚需总量将相应下降。

不同年龄阶段的人群对住房需求的差异较大,通常将20~49岁作为一个国家主要购房适龄群体,这部分人群往往是首套住房或者改善性购房群体中占比最高的。在购房适龄群体比重上升时期,通常购房需求较为旺盛,随着适龄购房群体比重下降,购房需求往往会在其下降拐点后的5~10年显著走低。我国购房适龄人群占全国人口比重最高峰在2011年达到51%,同期我国“80后”一代的刚性需求开始大量释放;此后的十年时间里,“85后”刚性需求以及“70后”改善性住房需求基本释放完毕,购房适龄人群占全国人口比例则逐渐降至45%以下。

老龄化率的不断上升对房地产需求的抑制作用将持续显现。过去十年(2015~2024年),我国老龄化率从10.1%升至15.6%,老龄化率累计增长5.5个百分点,增速较2005~2014年快了1.2倍。据预测,到2030年我国65岁以上人口将达到2.7亿人,老龄化率达到 19.3%,平均每年老龄化率增长0.65个百分点,老龄化速度进一步加快。

纵览全球历史经验,相较于年轻人,老年人对老年社区以及物业服务需求有所上升,但对基础性购房需求则相对薄弱。综合来看,人口老龄化将对房地产投资性需求持续形成拖累。

3.未来土地供应的结构性差异将长期存在,需要有的放矢地进行调节,促进土地供求关系平衡

二十届三中全会提出要进一步完善“人钱地”挂钩机制,建立新增城镇建设用地指标配置同常住人口增加协调机制,积极盘活批而未供、闲置、低效用地,提高土地节约集约利用水平,土地供给要跟人口流动和资金实力挂钩。观察自2010年以来国内各地常住人口变动与土地供给关系,全国31个省份中,有7个地区人口处于净流出状况,主要集中在东北、部分中西部地区,东部沿海、长三角地区是人口集中流入的地区。

根据全国100大中城市每年供应土地规划建筑面积来看,一线城市土地供应指数平均从100降到了80,二线城市升至110,三线城市为170。如果单纯参照土地供应与常住人口变动的关系,全国绝大部分低能级城市土地闲置特征明显,需要通过盘活存量土地或者采取收储的方式加以管理,而针对大城市则需要增加有效用地。从总体上看,应当采取土地供应收缩的供给方式。

我国房地产市场供需结构在过去二十年发生很大变化,目前的住宅库销比正处于历史极高水平,潜在可供出售住宅超过住房总需求,城镇住房套户比超过1,整体住房供给略大于需求。全国范围内房地产市场分化特征愈发凸显,沿海发达地区及内陆省会等少数重点城市住房供不应求,大部分地区住房供给相对充裕或十分充裕。

从中长期来看,国内逐渐步入人口负增长、城镇化步伐放缓的时期,未来房地产市场的重要增量将集聚于一线及重点二线城市,其住房销售和投资的全国占比将进一步抬升,成为拉动房地产市场发展的核心增长引擎。

(二)房地产行业未来呈现五大发展特征

房地产行业的发展趋势特征主要体现在以下几个方面:房地产行业的未来发展趋势将呈现出市场供需变化、市场结构和发展模式、技术发展趋势等特点。这些变化将共同影响房地产市场的未来发展走向。

1.外部市场环境的变化

1) 市场需求结构的变化

住房需求结构正在发生变化,尤其是一二手房市场的比例。一二手房总需求筑底回稳,其中二手房市场表现尤为突出,尤其是在一线城市和部分二线城市,二手房成交量和价格均有所回升。

2) 市场供需的变化

需求放缓:随着人口增长放缓,住房需求增长将逐渐乏力。城镇化率虽仍有上升空间,但增速下降意味着由农村转移到城市的人口数量增长速度也将放缓,对新增住房需求的拉动作用减弱。

供应过剩:目前住房供应仍在不断增加,且过去积累了大量存量住房,使得住房供大于求的问题日益突出。未来除少数大城市外,住房供大于求可能成为普遍现象

3) 土地市场的变化

土地市场经历了缩量和成交金规模的下降,显示出市场化程度的提高和供求关系的日趋平衡。此外,土地供应计划完成率不足,反映出土地出让压力较大。

4) 企业竞争与市场集中度提高

房地产行业的竞争日益激烈,市场集中度逐渐提高。大型房地产企业因其品牌优势和资本实力,逐渐获得竞争优势,并在行业整合过程中占据更大市场份额。

2.市场结构和发展模式

市场结构多元化:加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度,促使市场结构更加多元化。

从增量市场向存量市场转变:增量市场空间缩小,存量市场地位上升。未来将更加注重存量住房的维护、改造和升级,二手房交易市场将更加活跃。

3.技术发展趋势

智能化技术应用:智能化技术在房地产开发行业的应用将越来越广泛,包括人工智能、物联网、大数据等技术,实现对房地产项目全生命周期的智能管理。

绿色建筑和可持续发展:绿色建筑和可持续发展将成为房地产开发的重要趋势,通过智能能源管理系统的应用,减少能源消耗和排放,降低对环境的影响

4.从大开发转型为品质化、特色化

地产行业正进入转型升级高质量发展的新阶段,呈现出由“峰值时代”向“品质时代”过渡的新趋势;房地产市场正经历从增量变存量、投资变消费、开发变服务的转型;第四代住宅、房地产4.0产品,以及区域化的苏州园林和徽派建筑等,以及可能产生的其他区域特色的建筑风格,未来将更加多元化。

5.后服务市场迎来发展新机遇

房价高企的背景下,租赁房市场迎来了新的发展机遇,近年来住房租赁市场成交额保持增长,超过2万亿元,市场呈现出供需两旺的态势;物业管理增值服务作为房地产后服务市场的新蓝海,正成为行业竞相布局的关键领域;“互联网+房产服务”的创新模式更是为房地产后服务市场开辟了前所未有的发展空间。

(三)政府融资平台有息负债规模近五年首次出现下降

1.现状概述

2025年,我国地方政府融资平台有息负债规模近五年来首次出现下降,这一转变标志着地方债务风险防控进入关键阶段。根据权威数据,截至2024年底,地方政府隐性债务置换工作已取得显著成效,部分省份通过债务重组、展期置换等方式优化债务结构,平台数量与债务规模同步缩减。例如,江苏省自2023年起推动多家城投平台退出政府融资序列,明确转型为市场化主体,不再承担公益性项目融资职能,这一举措成为全国化债的典型样本。

2.下降原因分析

1) 政策高压下的增量严控

近年来,中央通过《关于防范化解地方政府隐性债务风险的意见》等文件,明确要求“遏制增量、化解存量”。审计署数据显示,2023年违规新增隐性债务同比下降30%,地方政府通过融资平台变相举债的行为受到严格约束。同时,央行要求收购保障性住房的地方国企不得涉及隐性债务,进一步切断违规融资渠道。

2) 债务置换与重组的推进

2025年初,中央财政安排10万亿元专项额度(含6万亿元债务限额和4万亿元专项债券)用于置换存量隐性债务,显著降低了地方融资成本。例如,四川省通过“一债一策”分类化解方案,将部分高息非标债务置换为低息政府债券,债务综合成本从7%以上降至4%左右。

3) 平台转型与市场化改革

多地通过整合重组、剥离政府融资职能推动平台转型。江苏省2023年以来已有30余家城投公司退出政府融资序列,转型为交通、环保等领域的市场化企业。这类企业通过经营性项目收益覆盖债务本息,减少了对财政补贴的依赖。

4) 融资环境收紧与风险暴露倒逼

债券市场对城投债发行审核趋严,2024年城投债净融资额同比下降15%,非标融资规模收缩20%。部分高风险区域(如云南、贵州)的平台融资难度激增,倒逼地方政府加速债务化解。

3.潜在风险与挑战

1) 区域分化与结构性压力

尽管整体规模下降,但部分经济薄弱地区仍面临偿债压力。例如,审计发现某县平台公司非标融资占比超40%,且相互担保规模巨大,存在“爆雷”风险。此外,土地出让收入下滑导致部分地区偿债资金来源不稳定。

2) 隐性债务“变异”风险

部分地方通过“假转型、真融资”规避监管,如以市场化项目名义包装公益性工程,或通过国有企业垫资建设形成隐性债务。2023年审计发现,49个地区违规新增隐性债务415亿元,其中88%通过国企融资垫资实现。

3) 转型效果待检验

部分平台公司虽名义上退出政府融资序列,但实际仍依赖政府隐性担保。例如,某转型企业资产中公益性资产占比超60%,缺乏可持续盈利模式,偿债能力未实质改善。

4.未来展望

1) 深化财税体制改革

中央将健全省以下财政体制,推动地方税体系建设,增强基层财政自给能力,从源头上减少对平台融资的依赖。

2) 强化全口径债务监管

2025年起,隐性债务与法定债务合并监管将全面实施,通过穿透式监测防范“平台化”隐形负债。

3) 市场化转型与资产盘活并重

鼓励平台公司整合经营性资产(如交通基础设施、公用事业项目),探索REITs等新型融资工具,提升自我造血能力。

总体来看,融资平台债务规模下降是政策调控与市场约束共同作用的结果,但化解隐性债务、实现平台可持续发展仍是长期任务,需在风险防范与经济高质量发展间寻求平衡。

|

|

微信公众号:

微信公众号: