“我们要实现14亿人共同富裕,必须脚踏实地、久久为功,不是所有人都同时富裕,也不是所有地区同时达到一个富裕水准……”习近平总书记在《扎实推动共同富裕》中的重要论述,深刻阐明了共同富裕的本质特征和实现路径。作为社会主义的本质要求和中国式现代化的重要特征,共同富裕承载着党和国家对全体人民幸福生活的长远谋划,需要从理论内涵、历史演进和实践路径三个维度进行系统性把握。

(一)全方位多层次地理解共同富裕的内涵

共同富裕是一个全面而深远的概念,它不仅仅是物质层面的财富积累,更关乎全体人民的福祉和全面发展。以下是对共同富裕的详细解读:

1.普惠性:覆盖全体人民的共同富裕

从覆盖面看,共同富裕不是一部分人和一部分地区的富裕,而是全体人民的富裕,使全体人民共享改革发展成果。这意味着共同富裕的目标是普惠性的,旨在确保每个人都能从经济发展中受益,无论他们身处何地或属于哪个社会群体。

2.全面性:物质与精神相统一的共同富裕

从含义看,共同富裕不是简单的物质生活富裕,而是兼顾物质生活和精神生活的富裕,实现人的全面发展。这表明共同富裕追 求的是一种全面的发展,不仅关注人民的物质需求,也关注他们的精神和文化需求,以促进人的全面发展。

3.动态性:效率与公平相统一的共同富裕

从实现途径看,共同富裕的不是牺牲效率的平均主义,更不能养懒汉,而要鼓励勤劳创新致富。“允许一部分人先富起来,先富带后富、帮后富,重点鼓励辛勤劳动、合法经营、敢于创业的致富带头人”。让每个人能够公平享有发展的机会,畅通向上流动的通道。这强调了通过勤劳和创新来实现个人和集体的富裕,同时提倡先富带动后富,实现共同富裕。

4.渐进性:分阶段推进的共同富裕

从阶段性看,共同富裕不是一蹴而就,而是逐步共富。要脚踏实地,久久为功,在实现现代化过程中逐步解决好这个问题。这表明共同富裕的实现是一个渐进的过程,需要长期的努力和持续的奋斗,逐步提高人民的生活水平,实现社会的全面进步。

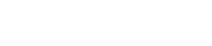

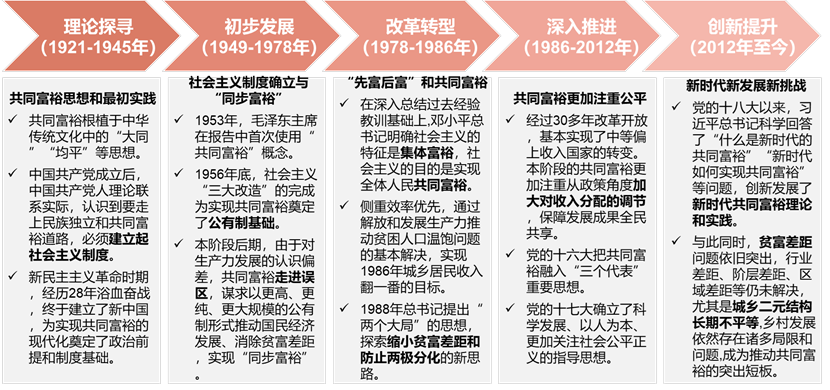

(二)从共同富裕百年演进史理解其内涵演进史及挑战

共同富裕作为社会主义的本质要求,是中国式现代化的重要特征,其演进史反映了中国共产党百年奋斗的重要使命贯穿中国共产党百年奋斗历程,呈现出“理论探寻—制度奠基—改革突破—深化完善—创新提升”的清晰脉络(见图18)。。

1. 理论探寻阶段(1921-1945年):思想萌芽与制度破题

共同富裕思想深深植根于中华优秀传统文化。《礼记・礼运》“大同”思想、太平天国“有田同耕”纲领、孙中山“平均地权”主张,构成其文化基因。中国共产党成立后,将马克思主义共同富裕理论与中国实际结合,认识到“民族独立是共同富裕的政治前提”。

土地革命时期,毛泽东提出“打土豪、分田地”,使根据地农民人均土地从0.3亩增至3亩,粮食产量增长50%,初步展现“以生产关系变革促进生产力发展”的逻辑。抗日战争时期,边区政府实行“减租减息”,农民地租负担从50%降至30%,同时开展大生产运动,实现“自己动手,丰衣足食”,为共同富裕奠定实践基础。这一阶段的核心贡献,是通过新民主主义革命推翻“三座大山”,建立人民当家作主的新中国,为共同富裕扫清制度障碍。

2. 初步发展阶段(1949-1978年):制度奠基与探索失误

新中国成立后,以毛泽东为核心的党中央开启共同富裕实践探索。1953年,“共同富裕”概念首次写入《关于发展农业生产合作社的决议》,1956年社会主义改造完成,确立公有制为主体的经济制度,为共同富裕奠定根本基础。

这一时期,我国建立起独立的工业体系和国民经济体系,1952-1978年工业产值增长38倍,文盲率从80%降至18%。但由于对社会主义初级阶段认识不足,后期出现“大跃进”“人民公社化”等失误,试图通过“一大二公”实现“同步富裕”,导致1959-1961年经济困难。历史教训表明:共同富裕必须尊重客观规律,脱离生产力水平的“空想平等”只会阻碍发展。

3. 改革转型阶段(1978-1986年):效率优先与路径创新

党的十一届三中全会后,邓小平提出“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”。这一时期以“让一部分人先富起来”为突破口,推动体制变革:

农村实行家庭联产承包责任制,1978-1984年农民人均收入增长2.6倍,粮食产量突破4亿吨;城市推进国有企业改革,允许个体经济存在,1986年个体工商户达1211万户,形成“先富带后富”的生动局面。1988年“两个大局”思想提出,要求沿海地区先发展,随后带动内地,标志着共同富裕从理论构想走向战略设计。这一阶段的关键突破,是打破“大锅饭”体制,确立“效率优先、兼顾公平”原则,为经济腾飞注入活力。

4. 深入推进阶段(1986-2012年):注重公平与政策调整

随着经济快速发展,贫富差距问题凸显。1993年党的十四届三中全会提出“效率优先,兼顾公平”,2002年党的十六大首次将“共同富裕”写入党章,2007年党的十七大提出“初次分配和再分配都要处理好效率和公平的关系”,标志着政策重心向公平倾斜。

这一时期,我国建立覆盖城乡的社会保障体系:2003年建立新型农村合作医疗,2009年建立城乡居民养老保险,2012年基本医保覆盖率达95%。同时实施西部大开发、振兴东北等区域战略,2000-2012年西部GDP占比从17.5%提升至19.8%。但城乡二元结构依然突出,2012年城乡收入差距达3.1:1,区域间人均财政支出差距达4.6:1,成为共同富裕的突出瓶颈。

5. 创新提升阶段(2012年至今):新时代理论与实践突破

党的十八大以来,党中央把共同富裕纳入“四个全面”战略布局。2021年《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》印发,标志着共同富裕从“顶层设计”进入“试点探路”阶段。

理论创新方面,提出“共同富裕是社会主义现代化的重要目标”“在高质量发展中促进共同富裕”等论断,明确“全民共富、全面共富、共建共富、逐步共富”的内涵。实践层面,脱贫攻坚取得全面胜利,近1亿农村贫困人口实现脱贫,历史性解决绝对贫困问题;浙江试点推进“扩中提低”九大群体激励计划,预计到2025年中等收入群体占比将达60%。

与此同时,贫富差距问题依旧突出,行业差距、阶层差距、区域差距等仍未解决,尤其是城乡二元结构长期不平等,乡村发展依然存在诸多局限和问题,成为推动共同富裕的突出短板。

(三)直面挑战、迎难而上,坚定不移地朝着共同富裕的宏伟目标稳步迈进

在新时代背景下,推进共同富裕是实现社会主义现代化的重要任务。根据《求是》发表的相关文章指引,我们需要从多个维度出发,扎实推进共同富裕。

1. 提高发展的平衡性、协调性、包容性

为了实现更平衡、更协调、更包容的发展,我们必须加快完善社会主义市场经济体制,推动发展更平衡、更协调、更包容。这包括增强区域发展的平衡性,实施区域重大战略和区域协调发展战略,健全转移支付制度,缩小区域人均财政支出差异,加大对欠发达地区的支持力度。同时,要强化行业发展的协调性,加快垄断行业改革,推动金融、房地产同实体经济协调发展。此外,支持中小企业发展,构建大中小企业相互依存、相互促进的企业发展生态,也是实现共同富裕的重要途径。

2. 着力扩大中等收入群体规模

扩大中等收入群体规模是实现共同富裕的关键。我们需要抓住重点、精准施策,推动更多低收入人群迈入中等收入行列。高校毕业生作为有望进入中等收入群体的重要方面,提高高等教育质量,做到学有专长、学有所用,帮助他们尽快适应社会发展需要。技术工人也是中等收入群体的重要组成部分,加大技能人才培养力度,提高技术工人工资待遇,吸引更多高素质人才加入技术工人队伍。中小企业主和个体工商户是创业致富的重要群体,改善营商环境,减轻税费负担,提供更多市场化的金融服务,帮助他们稳定经营、持续增收。此外,增加城乡居民住房、农村土地、金融资产等各类财产性收入,也是扩大中等收入群体的重要措施。

通过这些措施,我们能够在新时代扎实推进共同富裕,实现全体人民共享改革发展成果,促进人的全面发展,构建高水平社会主义市场经济体制。这不仅是对社会主义现代化建设的深化,也是对全体人民福祉的持续提升。

3. 促进基本公共服务均等化

低收入群体是促进共同富裕的重点帮扶保障人群。首先,要加大普惠性人力资本投入,有效减轻困难家庭教育负担,提高低收入群众子女受教育水平。其次,要完善养老和医疗保障体系,逐步缩小职工与居民、城市与农村的筹资和保障待遇差距,逐步提高城乡居民基本养老金水平。此外,要完善兜底救助体系,加快缩小社会救助的城乡标准差异,逐步提高城乡最低生活保障水平,兜住基本生活底线。最后,要完善住房供应和保障体系,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,租购并举,因城施策,完善长租房政策,扩大保障性租赁住房供给,重点解决好新市民住房问题。

4. 加强对高收入的规范和调节

在依法保护合法收入的同时,要防止两极分化、消除分配不公。要合理调节过高收入,完善个人所得税制度,规范资本性所得管理。要积极稳妥推进房地产税立法和改革,做好试点工作。经过多年探索,解决贫困问题业已有了完整的办法,但在如何致富问题上还要探索积累经验。要保护产权和知识产权,保护合法致富。要坚决反对资本无序扩张,对敏感领域准入划出负面清单,加强反垄断监管。要调动企业家积极性,促进各类资本规范健康发展。

通过这些措施,我们能够在新时代扎实推进共同富裕,实现全体人民共享改革发展成果,促进人的全面发展,构建高水平社会主义市场经济体制。这不仅是对社会主义现代化建设的深化,也是对全体人民福祉的持续提升。

5. 促进人民精神生活共同富裕

促进共同富裕与促进人的全面发展是高度统一的。首先,要强化社会主义核心价值观引领,加强爱国主义、集体主义、社会主义教育,发展公共文化事业,完善公共文化服务体系,不断满足人民群众多样化、多层次、多方面的精神文化需求。此外,要加强促进共同富裕舆论引导,澄清各种模糊认识,防止急于求成和畏难情绪,为促进共同富裕提供良好舆论环境。

6. 促进农民农村共同富裕

促进共同富裕,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。农村共同富裕工作要抓紧,但不宜像脱贫攻坚那样提出统一的量化指标。要巩固拓展脱贫攻坚成果,对易返贫致贫人口要加强监测、及早干预,对脱贫县要扶上马送一程,确保不发生规模性返贫和新的致贫。同时,要全面推进乡村振兴,加快农业产业化,盘活农村资产,增加农民财产性收入,使更多农村居民勤劳致富。此外,要加强农村基础设施和公共服务体系建设,改善农村人居环境。

通过这些措施,我们能够在新时代扎实推进共同富裕,实现全体人民共享改革发展成果,促进人的全面发展,构建高水平社会主义市场经济体制。这不仅是对社会主义现代化建设的深化,也是对全体人民福祉的持续提升。

|

|

微信公众号:

微信公众号: